20話「真夜中の水族館」

曜達は安土桃山半熟カステラを求め、アクアマリンパークへ向かうが、入口は厳重に封鎖されていた。

五反田の話では、オーナーは兵器開発に関与した末に他殺されたが、表向きは経営不振による自殺として処理されたらしい。

入口の至る所に「経営不振のため、閉館」と書かれた紙が貼られている。

五反田と大井が内部ネットワークへ侵入して解錠を試みるも、その前にQが力任せに扉を破壊し、出入りは容易になった。

館内に足を踏み入れると、水槽から漏れる青い光が廊下に波紋を投げ、床の影がゆらいだ。

曜が閉館した水族館の魚達が生きていることに驚くと、ほどなく「全自動飼育システム、導入」と記された掲示を見つける。

通電さえしていれば、水質管理から餌の補給まで自動で行うという最先端のシステムだった。

開発者名には、兵器開発に関与していたと聞く海洋生物研究所の所長の名があった。

素晴らしい才能だったのに、もったいない。曜は心の奥からそう思った。

大井によれば、安土桃山半熟カステラはイルカショーの奥のバックヤードにあるという。一同は館内を進んだ。

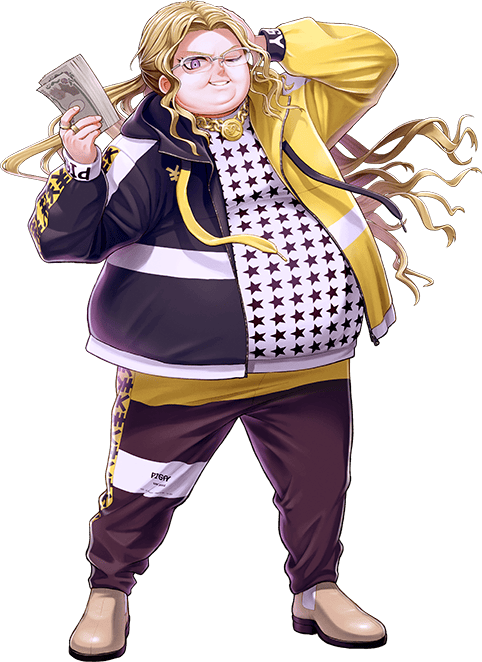

<彩葉ツキ>

「わー! 夜の水族館って素敵だね…! せっかくだし色々見ていく?」

<千住百一太郎>

「俺、サメが見てぇ! あと、ペンギン!」

<Q>

「ペンギン、いいな…

出来れば、コガタペンギンが見たい…」

<千羽つる子>

「3人とも、今は物見遊山で来たわけではありません。目的を忘れないようにしてくださいね?」

<彩葉ツキ>

「あ、ごめん。ついテンション上がっちゃって…」

<黒中曜>

「潰れたわりには綺麗なところだな…。ツキと百一太郎が騒ぐのも無理はない」

<千羽つる子>

「しかし、潰れた施設にいつまでも通電させておくとは妙な話ですが…」

<轟英二>

「大方、解約し忘れたのだろう。ほら、ぐずぐずするな。前へ進むぞ」

水槽の青が壁一面に揺れ、行く先々で色とりどりの魚がきらめき、何度も足が止まった。

一番時間を食ったのはペンギンだ。

Qや大井でさえガラス面に張り付き、ペンギンの愛らしい動きに夢中になっていた。

曜と五反田は少し離れたところでその様子を眺め、歩調を緩めたまま並んだ。

沈黙が間延びしないようにと、五反田がさりげなく話題を振り、周囲に聞こえない声で「人数分はないので内緒で」と言ってカフェイン入りのガムを一枚手渡す。

噛みしめる苦味の向こうで、曜はふと支配人の面影と五反田の背中を重ねた。

誰かの歩みに気づき、さりげなく支える大人――自分もいつか、そんな人間になりたいと強く願った。

<轟英二>

「おい、先に行くな!」

<大井南>

「申し訳ありません…寄り道をしてしまって…」

ぞくぞくと、ペンギンに足を止めていた組が曜達に追いついてきた。

頬を赤らめる大井は少し気まずそうだが、どこか楽しげでもある。

<五反田豊>

「会長が目覚めるまで、まだ日がありますからね。ペンギンを見るくらい大丈夫ですよ」

<Q>

「そう言ってもらえると助かる…」

再び歩みを進めると、イルカショーのステージが視界に広がった。

観客席は埃をかぶり、空になったプールは底まで乾ききっている。

それでも舞台装置や看板には往時の華やかさが残っていた。

<黒中曜>

「安土桃山半熟カステラまで、あと少しだな」

<彩葉ツキ>

「うん! 早く、この目で見てみたいな~!」

<轟英二>

「ん…?」

目的地まで、あと少し――そのはずなのに、轟が不意に足を止めた。

連鎖するように、他のメンバーの足も止まる。

<黒中曜>

「どうかしたのか?」

<轟英二>

「いや…何故か、その先の床が揺れているように見えてな…」

<大井南>

「私もです…これは、いったい…? 曜さんも目をこらして見てください…」

大井達に促され、視線を送る。少し先の床が、水面のように波打っていた。

それがどんどん、こちらまで揺らめいてきて…曜達が思わず身構えると――

「シャアアアアアアアアアアク!」

甲高い鳴き声とともに、巨大な影が躍り出る。

姿を現したのはサメ型のロボット。

まるで大地を海に変えたかのように、地中を泳いで現れたのだ。

<彩葉ツキ>

「ぎゃーーーーー!! なんなのこいつ!? 地面の中を泳いでるよ!?」

<大井南>

「五反田さん…もしかして、これは…」

<五反田豊>

「ええ、海洋生物博物館の所長が開発していたサメ型殺人マシン"サメズ"です…!

まさか、閉館したことをいいことに残りのメンバーがここで試運転してたのか…!」

<千住百一太郎>

「はあ!? これがサメ!? 俺が見てぇつったのと、ちげー!!!」

本物のサメと同じくらい巨大なロボット。

機体はステルス機能で背景に溶けており、完全には消えずに輪郭の歪みだけが床に浮かぶ。

そのため、地中を“泳いでいる”ように見えるのだろう。

よく見ると、イルカショーのステージ付近に、脱ぎ捨てられた服の残骸と白い塊のようなものが落ちていた。

おそらく、サメズに襲われた人々の痕跡だ。

サメズは、獲物を狙う捕食者のように、曜達の周囲をぐるぐると回り始めた。

<Q>

「どうやら、戦いは避けられないようだな」

<千羽つる子>

「かなりの強敵だと予想されます。みなさん、間合いにはお気をつけて!」

<黒中曜>

「ああ…!」

先に飛び出したのはQだ。

殺人マシンらしく攻撃パターンの読みにくいサメズを正面から引きつけ、鋭い踏み込みとフェイントで注意を奪い、その一瞬の“間”に、他のメンバーが畳みかける。

しかし、曜は欲張りすぎた。

離脱が遅れ、サメズの爆風に呑まれかけたところを、五反田が肩をつかんで引き戻し、外側へ滑り込ませてくれた。

息を整える間もなく、ビーッ――と愛らしい起動音。

大井の可愛らしい人型ドローン「トゴッシー」が傷口をスキャンし、簡易止血と鎮痛を施す。

なんと頼もしいのだろう。

五反田と大井は社会人としての経験があるぶん、周囲を見る力に長けている。

他のメンバー達も、ふたりの援護に幾度も救われた。

前衛はふたたび加速。Qが牽制、仲間が刺す――そのリズムが滑らかに回り始める。

やがて、サメズの駆動音がかすれ、動きにぎこちなさが混じった。

そして挙動が静まり、自己修復――治癒モードへ移行した。

<轟英二>

「ふう…僕の華麗なステップには、サメといえどついてこれなかったみたいだな」

<黒中曜>

「とりあえずもう襲い掛かってきそうにないし、あのサメは放っておくか?」

<Q>

「そうだな。今は時間が惜しい」

<五反田豊>

「実に合理的でいい考えです。わざわざトドメを必要などありませんからね。ではバックヤードに向かいましょう。…ん?」

五反田はふいに足を止め、違和感を追うように片耳へ指を当てた。

<五反田豊>

「…おかしいですね。確かにさっきまではあったのに」

<黒中曜>

「どうしたんだ? 早く行こう」

<五反田豊>

「すみません…私のピアスを見ていませんか? 先ほどまで合ったはずなんですか…」

見ると、彼の片耳からシナガワトライブの証――大切に身につけていたピアスが消えていた。

<千羽つる子>

「あのー、サメの近くにある黄色いのって…」

ツキが指し示す先、サメズの真下で、照り返しを受けた小さな黄色がかすかに光った。

五反田のピアスに間違いない。

<五反田豊>

「うう…なんと運の悪い…」

<大井南>

「五反田さん、早く取り返しましょう…!

シナガワトライブがああなっている今、あれの代用品はもうこの世にはないんですよ…!」

<五反田豊>

「大井、いいんです。ちゃんとメンテナンスをしていなかった私が悪いんです。

ささ、先に行きましょう」

そう言いつつも、五反田の足取りは目に見えて重かった。

いつも無意識にピアスへ触れていた五反田の仕草を、曜はふと思い出し、気づけば、曜の足はサメズの方へ向いていた。

<黒中曜>

「みんな、待ってて。俺、取ってくる」

<彩葉ツキ>

「え、曜!? 行っちゃだめ!!!」

ツキの制止も振り切り、一直線にサメズの影へと駆け出した。