9話「仲間達との逃走劇」

先頭を、カズキとQが走り――

その後ろを、ツキと彗が走り――

曜が一番後ろを走った。

相変わらず無機質な空間の中を5人は駆け抜けていく。

走っても走っても、見える景色は大して変わらない。

左右上下どこを見ても同じような場所にしか思えないが、先頭を走るカズキにはこの施設内のマップが完全に頭に入っているようだ。

彼は迷いなく進んでいく。

その道中で、24と書かれた仮面を被った24シティの構成員達と出くわす事もあったが――

<Q>

「ケガをしたくなければ…どいていろ…」

先頭を走るQにほとんどなぎ倒されてしまって、まともな戦闘にすらならなかった。

24シティの構成員達にとって不運だったのは、Qの警告は声が小さ過ぎて、彼らの耳に届いていなかった事かもしれない。

それでも、ごく稀にQの横をすり抜けて襲ってくる24シティ構成員もいたが――

<八雲彗>

「ジャマだ、コラァ!!」

彗によって返り討ちにされ、曜の元までは辿り着けなかった。

<八雲彗>

「言ったろ? 曜はオレ達が守ってやるって!」

<彩葉ツキ>

「そうそう! 曜は本調子じゃないでしょ!? 私達に任せといてよ!」

曜はそんな2人に頼もしさを感じつつも、いまだに彼らの記憶を思い出せない事にもどかしさを感じていた。

<青山カズキ>

「…こっちだ!」

先導するカズキに付いて階段を下っていく。

階段を降りた先の扉を開けると――

まるでドーム球場のように、大きく開けた場所へと出てきた。

その広大な空間の中を、いくつもの空中回廊が折り重なるように走っていた。

カズキ達は、その一番上の空中回廊に出て来た。

<青山カズキ>

「いた! あそこだっ!」

すぐに、カズキは声を上げた。

彼が指差していたのは、自分達が立つ場所から何層か下にある空中回廊だった。

その空中回廊の真ん中は、踊り場のような広いスペースになっていて、そこに複数の人間が集まって乱闘になっていた。

<雪谷えのき>

「ちょいさー!!」

<西郷ロク>

「…ぬんっ!!」

その中には、曜にとって見覚えがある2人組もいた。

あれは、吊り橋で、空中を歩いていた奇抜な服装の2人組だ。

だが、あの"村"から出た今となっては、奇抜は奇抜な服装だが…そこまでとは感じなかった。

あれはアーミージャケットだ。

揃って、使い古されたアーミージャケットを着ていた。

<黒中曜>

「あの2人もカズキさんの仲間だったのか…」

立ち止まって呟いている曜に、彗が声を掛けてくる。

<八雲彗>

「おい! 何してんだ、曜! さっさと行くぞ!!」

カズキやQは、乱闘の起きている踊り場に向かって移動を開始していた。

<八雲彗>

「ボーッとしてる暇はねぇぞ!」

<黒中曜>

「…わかった」

曜も遅れて駆け出す。

そして、カズキ達一同が目的の踊り場まで辿り着いた頃には――

すでに、乱闘の大勢は決していた。

踊り場のあちこちに24シティの構成員達が折り重なるように倒れている。

そして、その中央には――

8人の男女が立っていた。

24シティ構成員とは違い、誰もがバラバラの個性を持った、統一感のない連中だった。

<滝野川ジオウ>

「…おや、やっと来たのかい?

迷子になってるんじゃないかと思って心配したよ」

<十条ミウ>

「まったく…遅れるなら連絡くらいしなさいよ…」

スカジャンを着た長身の男女で、どちらも日本人離れした端正な顔立ちだった。

愛想が良さそうな男とは対照的に、女性の方はぶっきらぼうで、目深にキャップを被ったまま遠くを見ている。

<青山カズキ>

「ゴメンゴメン…それで"人工衛星"の方はどうなってる?」

カズキの問いに、古めかしい学生服姿の少女が身を乗り出して答える。

<千羽つる子>

「稼働停止させてから制御装置を爆破しました。

これで、当分使用する事はできないはずです」

無骨な学生服とは不似合いの、幼くて可愛らしい顔つきの少女だった。

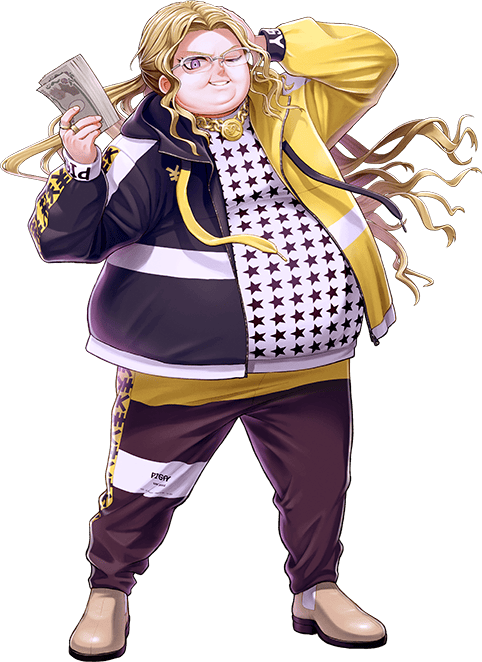

<轟英二>

「フン…惜しい事をした。

あの技術を解析できれば、いくらでも稼げそうだったのだがな」

次に口を開いたのは、ド派手で金ピカな服を身にまとった男だった。

丸々と肥えた体型のあちこちにギラついたアクセサリーを付けていて、長くウェーブがかかった髪を後ろで結っている。

男はいかにも傲慢そうな態度だった。

<Q>

「あの"人工衛星"は…ネオトーキョーにあって良い物ではない…」

Qは相変わらずの声量でボソボソと呟いた。

曜は、彼らがなんの話をしているのかさっぱりわからなかった。

今、自分達がいるのは"空中要塞"の中だと聞いた。

だとしたら、その"人工衛星"というヤツはなんなんだろうか?

<千住百一太郎>

「…それで、ツキ達の幼馴染みってヤツは見つかったのかよ?」

次に声を上げたのは、小柄な少年だった。

あどけない顔立ちだが、上下黒のバイカースタイルでビシッと硬派に決めていた。

<彩葉ツキ>

「うん! バッチリだよ!」

<青山カズキ>

「じゃあ、紹介しようか。

彼が"伝説の勇者 黒中曜"くんだよ」

カズキが後方に控える曜を指差すと、一同の視線が一斉に曜に向けられた。

<小日向小石>

「え? 伝説の勇者…?」

そう言って驚いたのは、女性のように線の細い、緑髪の少年だった。

大事そうに抱えているバッグには、医療従事者を示すマークが描かれている。

<黒中曜>

「カズキさん。そういう冗談はやめてくれ…」

曜は堪らずに苦言を呈する。

<青山カズキ>

「ははは。いいじゃないか、カッコよくて」

<黒中曜>

「いや、カッコいいって…」

言いかけたところでギョッとした。

いつの間にか、自分の脇腹あたりに派手な化粧の少女の顔があった。

<雪谷えのき>

「くんくん…食べ物の匂い!

ねー、何か食べる物持ってるでしょ!?」

<黒中曜>

「えっ…? た、食べ物って言っても…」

曜は思い出す。女神像のお使いで買った"やくそう"の事を。

<黒中曜>

「薬草…なら持ってるけど、なんの薬草かは――」

懐から出した瞬間、ひったくられるように薬草を奪い取られた。

<雪谷えのき>

「おっ、草だ! いっただっきまーす!」

と、彼女は薬草を丸ごと口の中に放り込む。

<黒中曜>

「お、おいっ…!?」

<八雲彗>

「うえ…そんな得体の知れないもん喰って大丈夫なのかよ…?」

<雪谷えのき>

「ごっちそうさまー!」

<八雲彗>

「はえーな! 噛んでねーだろ!」

と、一同が気の緩んだやり取りをしていた――その時だった。

空中回廊の四方八方から、新たな24シティ構成員達が大量に雪崩れ込んできた。

<24シティ構成員>

「いたぞっ! あそこだっ!!」

<24シティ構成員>

「逃がすな! 囲めっ!!」

カズキ達一同は、あっという間に囲まれてしまった。

しかも、その数はどんどん増えていく。

最終的には――

構成員達の数はゆうに100は超えていた。

<小日向小石>

「ど、ど、どうするんですか…?」

<千住百一太郎>

「どうするって…やるしかねーだろ!

ぶん殴って、ぶん投げて、片っ端からぶっ倒してやる!」

<青山カズキ>

「おー、威勢が良くてカッコいいね。

それじゃあ、任せたよ」

<西郷ロク>

「バカを言うな。オマエも手伝え」

<青山カズキ>

「えー、こっちは走り回って疲れてるんだけど…

しょうがないなー」

カズキの軽口は、この状況でも相変わらずだった。

<西郷ロク>

「…オマエらも戦えるな?」

アーミージャケットのごつい男は、薄いサングラス越しにジロリと曜と彗とツキを見やった。

<彩葉ツキ>

「も、もちろんだよ! 一緒に戦うよっ!

やるよ! 曜、彗っ!!」

<八雲彗>

「おうっ! やってやろうじゃねーか!!

久々に仲間同士3人揃っての共闘だ!」

<黒中曜>

「………………」

仲間同士――その言葉が曜の胸の奥をくすぐる。

仲間との共闘なんて、勇者の訓練では想定していなかったが――

<黒中曜>

「…いいな。こういうの」

自然と、そんな言葉がポツリとあふれ出ていた。

<彩葉ツキ>

「ん? 何か言った、曜?」

<黒中曜>

「いや。なんでもない。

とにかく、力を合わせてここを突破しようっ!」

そこからは、敵味方入り乱れての大乱闘だった。

スカジャン姿の男女――滝野川ジオウと十条ミウは、素早く華麗な動きに空中技も織り交ぜて、相手をなぎ倒していく。

2人揃って、時々やけに冷たく鋭い目つきになるのが印象的だった。

学ラン姿の少女――千羽つる子はあまり戦闘タイプではないようだが、手にした本を振り回してがむしゃらに戦っている。

ボロボロのアーミージャケットを着た2人組――雪谷えのきと西郷ロクは、とにかくハチャメチャな戦いっぷりだった。

雪谷えのきはどこからか取り出したバズーカをド派手にぶっぱなし、西郷ロクは肉弾戦で重戦車のように相手を次々となぎ倒していく。

小柄なバイカースタイルの千住百一太郎は、顔に似合わず好戦的なケンカスタイルで相手をぶっ飛ばしていた。

成金ビカビカの轟英二は、手にしたアタッシュケースが変形型護身グッズになっていて、そこに仕込まれた様々な護身グッズを駆使して戦っていた。

彼は、戦闘自体よりも、服や靴が汚れない方に必死になっているようだった。

一際、ひ弱そうな小日向小石は案の定、敵から逃げ回るばかりでロクに戦えてないようだったが――

大事そうに抱えた医療用バッグの中から"何らかの生物"のような影が飛び出してきて、敵に襲い掛かっていた。

あれはなんなのか、聞くのが怖い気がした…

そして、曜とツキと彗の3人は――

息をピッタリと合わせ、襲い掛かってくる24シティ構成員達を、次から次へと蹴散らしていた。

互いに背中を預け合い、誰かが体勢を崩せば他の誰かが助けに入り、誰かの死角から襲ってくる敵がいれば他の誰かがそれを蹴散らした。

それは、曜にとって不思議な感覚だった。

ツキと彗の事は、いまだに詳しく思い出せない。

けれど、戦いを重ねていく内に――

それぞれの動きや考えが、記憶としてではなく感覚として理解できるようになっていった。

まるで、昔から何度も何度もチームプレイしてきた仲のように――