15話「一ノ瀬の非道」

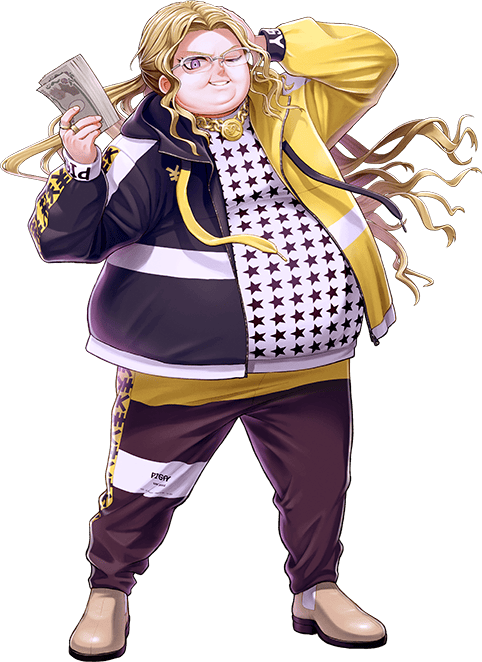

<大井南>

「…失礼いたしました。では改めてご挨拶からさせてください。私、こういう者です」

<千羽つる子>

「これはこれはご丁寧に名刺まで…。ありがたく頂戴いたします」

大井は丁寧に、ひとりひとりへ名刺を配った。

名刺には「G&Oカンパニー 副社長 大井 南」とある。

<千羽つる子>

「…うーん、やっぱりこの字面…どこかで…」

と、つる子は首をかしげるが、

<千羽つる子>

「…はっ!? もしかして!

大井南さんって"シナガワトライブのメンバー"だった、あの…!?」

すぐに気づき、思わず声を上げた。

<轟英二>

「そういえばいたな…そんなやつ。だから僕も聞き覚えがあったのか」

<大井南>

「はい、その通りです。もっとも今はもうトライブからは抜けていますが…」

<黒中曜>

「そうだったのか…けど、それなら聞きたいことがある。

どうして、シナガワトライブの連中は一ノ瀬の手下みたいになってるんだ? 知ってるなら教えてほしい」

<Q>

「それは私も気になっていた…

なぜ、シナガワトライブと関係のないはずの一ノ瀬の言うことをやつらは聞いている…?」

<大井南>

「やはり気になりますよね…。わかりました。ご説明させて頂きます」

深く息を整え、大井は視線をひと巡りさせてから口を開いた。

<大井南>

「まず、数年前のシナガワトライブはリーダーと、そして秘書の私…このふたりを軸として円滑に回っていました。

しかし、私達はXBギア以外の開発もしたくなり、トライブを抜けて起業することにしたのです。

そこで後継を育ててから脱退したのですが…その後に、アレが始まって…」

<黒中曜>

「…統治ルールか」

<大井南>

「はい…シナガワトライブは新しいリーダーを中心に、会長に渡すためのワイロの品を集めだしたのですが、そこで一ノ瀬が"悪魔のような計画"を実行しました。

品を集めるべく奔走するメンバーひとりひとりに声を掛け、こんなことを囁いたようです…。

リーダーは貴様らを利用して社長になりたいだけだ…用が済めばゴミのようにクビキリされるだろう、と…」

<千羽つる子>

「なんたる卑劣…! なんたる醜悪…! 心に疑惑の種が萌芽すれば団結など不可能!」

<大井南>

「その通りです。疑心暗鬼に陥ったメンバー達は保身のため、一ノ瀬の側につき…

最後まで身の潔白を主張したリーダーも凄惨なクビキリに遭い、皆の心は折れたのです…」

さぞかし無念だったのだろう。

大井の声はわずかに震え、行き場のない力を拳に込めていた。

<彩葉ツキ>

「ひどいね…。もとは同じトライブだったのに疑い合うなんて…」

<千羽つる子>

「トライブの方々はもはや恐怖に支配され、善悪の判断がつかなくなっているのでしょう。

"マインドコントロール"でよくある手法です…」

<大井南>

「私達は古巣であるシナガワトライブをどうにかして救いたいと考えていました。

その方法に悩んでいたときに…青山さんから協力要請の連絡がきたのです。

この機会を逃す手はない。そう判断しました」

大井は、キリッとした目で曜達を見つめる。

曜は、率直に彼女を強い人だと思った。

ただ、悲しむのではなく、前に進もうとする姿勢を大井から感じた。

<千住百一太郎>

「つまり、一緒に戦ってくれるってことか? くうっ! 燃える展開じゃねえか!」

百一太郎の拳に力がこもり、節が小さく鳴った。周りの表情にもわずかな熱が戻る。

<大井南>

「はい、私達にできることならなんでもします。どうか、共に…!

今、立てている作戦には皆さんの力が必要なんです!」

<黒中曜>

「俺達も一ノ瀬を倒すつもりだ。目的が同じなら協力するしかない」

<大井南>

「ありがとうございます! それでは――」

<Q>

「待て、今決めるのは早計だ。

こちらに得があるか作戦内容を聞いてから判断するべきだろう」

熱気を切るように、Qの声は低く、よく通った。

<大井南>

「…ふむ、ビジネスの基本は全容を把握すること。そちらの言い分ももっともでしょう。

詳しくは私の上司から説明しますのでそこで判断していただければ…」

<黒中曜>

「わかった。その人はどこにいるんだ?」

<大井南>

「私達の拠点であるオフィスにいます。ご足労をかけますが、そこまで一緒に来て頂けますか?」

<轟英二>

「やれやれ、また移動か。まあ、適度な運動はこのボディを保つために必須だと思おう」

<彩葉ツキ>

「よし!それじゃ、張り切って行ってみよー!」

ツキが一歩踏み出したところで――

<大井南>

「すみません、暫しお待ちを…」

大井が声を掛けて引き止め、フレームの縁に指を添えて眼鏡を何度も調整した。

<彩葉ツキ>

「どうしたの? メガネいじってるけど、壊れちゃったの?」

<大井南>

「いえ、オフィスは移転したばかりでここからの道順が少し不安なので確認しておこうかと」

<千住百一太郎>

「は? それならスマホで地図出すべきだろ。メガネ触ってどうすんだよ?」

<大井南>

「実はこのメガネ、"スマートグラス"でしてインターフェースが内蔵されているのです」

<千住百一太郎>

「す、すげえ!!!!! かっこいい!!! それ、どこで売ってんだ!?」

百一太郎は年相応に目を輝かせた。

大井のメガネは一見、普通のメガネ。

そのメガネにそんな機能があるとは、曜も百一太郎と同じくらい興奮していたが、子供っぽいと思われるのは嫌だった。

そのため、ぐっと抑えて、普段と同じ落ち着きを見せた。

<大井南>

「ふふっ、ありがとうございます。これは我が社で開発中のものなんです。

発売を楽しみにして頂けると幸いです」

<千住百一太郎>

「おおっ! わかったぜ! お小遣い貯めとかねえとな!

なあ、他にイカした機能はあるのか? レーザーが出るとかよ!」

<大井南>

「それはありませんが…装着した状態で"見たものを録画"する等なら…」

<彩葉ツキ>

「なーんだ、ビームとかが出たらもっとすごかったのにな~」

<大井南>

「ろ、"録画機能"って、そんなに魅力ないですか…!?」

<轟英二>

「馬鹿なやつらの意見は気にするな。僕にはわかる。これは価値のある発明だ。

ふむ、こいつらの会社を投資先として考えてもいいかもな…」

<大井南>

「我が社は、現在、出資者を集っていますのでご検討いただけると幸いです。

あ…今、位置情報を皆さんのスマホに共有できました。これでオフィスまでの道順が表示されます」

同時に短い通知音が鳴り、各自がポケットからスマホを取り出す。

画面にはGPSのルートが浮かび上がっていた。

<黒中曜>

「スマートグラスからそんなこともできるのか…。すごい技術だな。それじゃ、行こう」

道中、曜達は自己紹介を交わしながら、GPSの示すルートをたどった。