3話「頭上に浮かぶ謎の数字」

<黒中曜>

「ここがミナトシティか…。聞いていたよりも荒れた雰囲気だな…」

地下通路を抜け、たどり着いたミナトシティは殺伐とした雰囲気の街だった。

雑居ビルの窓は割れ、店々のネオンは「バチバチ」と点滅を繰り返している。

すっかり荒れ果て、危険な香りがしている。

<五反田豊>

「以前は著名人などが多く住む、もっとキラキラした街だったのですが…随分様変わりしてしまったようですね」

<彩葉ツキ>

「とりあえず到着した事をカズキさんに知らせよ。NINEするね~。えーっと"ミナトに着いたよ~"っと」

ツキがグループチャットにメッセージを書き込む。

<彩葉ツキ>

「よーし、送信完了! …ん? なんだろこれ」

と、スマホの画面を見ていたツキが怪訝そうに眉をひそめた。

<千羽つる子>

「どうされました?」

<彩葉ツキ>

「なんか変なアプリがいつの間にか入ってる…」

ツキが見せてきたスマホの画面には、奇妙なアプリのアイコンが表示されていた。

アイコンに描かれているのはブサイクなぬいぐるみの顔だ。

これは、どう見ても――

<千羽つる子>

「おや? 私のスマホにも入ってますわ」

<黒中曜>

「俺のにも…このデザイン、どう見てもゼロの顔だよな…」

<五反田豊>

「私も入っていました。嫌な予感しかしませんね…」

ミナトに来た全員のスマホに、同じアプリが勝手にインストールされていた。

ゼロの仕業なのは間違いないが、一体なんのつもりなのだろう。

<彩葉ツキ>

「アプリ、開いてみる?」

<千羽つる子>

「大丈夫でしょうか? ウイルスなどが心配ですが…」

<彩葉ツキ>

「そう言われると躊躇しちゃうけど…」

アプリを開くべきか無視するべきか、決めかねる曜達。

すると突然、「ピロン」という電子音がそれぞれのスマホから鳴り響いた。

<黒中曜>

「えっ? なんだこの数字?」

電子音が鳴るのと同時に、曜達の頭上に数字が表示された。

曜の頭上には『2164』

ツキの頭上には『623』

つる子の頭上には『865』

五反田の頭上には『1022』

<彩葉ツキ>

「曜が2164で一番高いけど…体力とか? ねえ、わたしはどれくらい?」

<黒中曜>

「623だな。この中だと一番低いけど…でも、ツキってそんなに体力ないようには思えないけどな」

今更この程度のテクノロジーで驚く曜達ではないが、この数字が何を意味しているのかは気になった。

<五反田豊>

「アプリと関係があるかもしれませんね…やはり一度調べる必要が――」

と、五反田がアプリのアイコンをタップしようとした、その時だった。

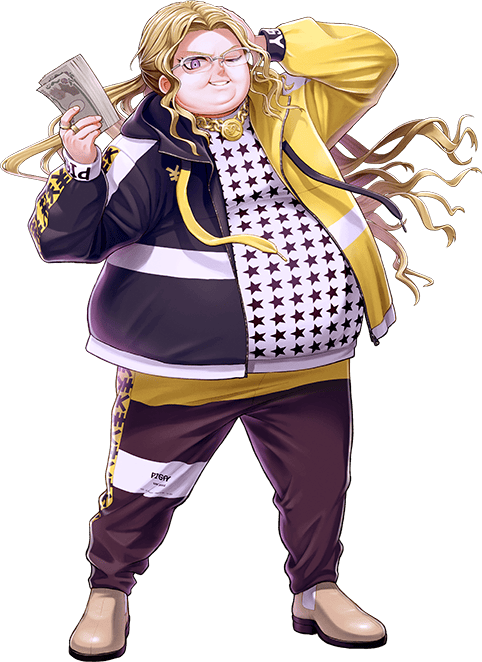

<派手なミナト女子>

「フフッ…ねえ見てよあの田舎臭い人達。ウラアザブに似合わないわね」

<清楚なミナト女子>

「あんまり見ちゃダメだってば。きっとここの空気に酔ってるのよ」

道の向こうから現れたのは、女性の2人組だった。

一人は巻いた金髪にキラキラ光る服を合わせたド派手な女子で、もう一人はストレートの黒髪に真っ白なワンピースを合わせた清楚な女子だ。

見た目は対照的な2人だが、人を小馬鹿にするような笑みを口元に浮かべているという点ではお揃いだった。

彼女達も自分達と同様に頭上に数字が表示されているが、質問できるような雰囲気ではない。

<彩葉ツキ>

「ジロジロ見てくる…気まずいなあ…。なんか私…場違いとか思われてる?」

<千羽つる子>

「本で読みました! ミナトには独自の価値観で生きる女性が生息していると…これが本物の!」

好奇心が刺激されたのか、つる子は目をキラキラと輝かせ、現れた2人組の姿を観察していた。

<派手なミナト女子>

「まあ、とにかくここに来た以上、洗礼を一度受けてもらわないとね?」

<清楚なミナト女子>

「ねえあなた達、年収は? お仕事は? 有名人とのコネクションはある?」

2人組はなれなれしく曜達に質問してきた。

<黒中曜>

「何だ急に…俺はそんなものないけど…」

<彩葉ツキ>

「きゅ、急に年収とか聞かれても…仕事はえっと…XBプレーヤー? ファン?」

<派手なミナト女子>

「あらあら…まさか、無職さん? ハッピーワーカー通いかしら? うふふ!」

<清楚なミナト女子>

「笑っちゃダメよ…フフッ。でもこれなら簡単に奪えそうね」

あからさまにツキを見下す2人組。

ツキは「うぅ、たしかに無職と言えば無職だけど…」と少しショックを受けた様子だった。

<五反田豊>

「彩葉さん、そんな品のない質問にいちいち答える必要はありませんよ」

たじたじになっているツキに、助け船を出す五反田。

<派手なミナト女子>

「あら随分な言いようね? あなた、多少身なりはよさそうだけど?」

<清楚なミナト女子>

「でも、見たことのないブランド…。もしかして手作りとかかしら? フフッ!」

値踏みするような視線で五反田の姿をねめ回し、嘲笑する2人組。

しかし、五反田は一切動じなかった。

<五反田豊>

「えぇ、確かに私の服は手作りですね。さる有名な仕立て屋に頼んだ、オートクチュールですから」

<清楚なミナト女子>

「…え?」

オートクチュールという言葉を聞いた途端、2人組は顔色を変えた。

それと同時に、彼女達の頭上の数字がわずかに減り、代わりに五反田の数字が増えたような気がした。

ただ、その変化はあまりにも微々たるもので、曜は違和感を覚えつつも気に留めなかった。

<五反田豊>

「それと…先程の職業に関する質問には、私がお答えします。ある会社の代表です。まだ小さいですがね。年収は…まあ、秘密にしておきましょう」

<派手なミナト女子>

「ちょ…まずいわ…。そんな人だったなんて…」

<清楚なミナト女子>

「くっ…完敗ね…こんな田舎臭い人達相手なら、簡単に勝てると思ったのに…」

<派手なミナト女子>

「ここは撤退よ。別のカモを探しにいきましょう」

2人組は焦った様子でその場を後にした。

<彩葉ツキ>

「もー、なんなのいったい!?」

<黒中曜>

「あの人達、どうして急に俺達に絡んできたんだろうな。単にバカにするためってだけじゃなさそうだけど…」

<五反田豊>

「まあ、この数字も含め、ろくでもない事なのは間違いないでしょうね…」

逃げていった2人組の目的について議論する曜達――と、その時。

「ピロン」と全員のスマホが鳴った。

グループチャットにメッセージが書き込まれたようだ。

<NINE(青山カズキ)>

「おつかれさま。ラブリーオーシャンに来てくれる? できるだけ急いでね。

場所は五反田くんが知ってると思う。じゃ、よろしく」

<彩葉ツキ>

「これだけ!? やっと返信来たと思ったのに!」

素っ気ないカズキの文面を見て、ツキが憤慨の声をあげる。

<黒中曜>

「何かトラブルに巻き込まれているのかな…けど、ラブリーオーシャンってなんだ?」

<五反田豊>

「かつてミナトトライブのアジトとして使われていたダイナーです。名前を聞くのは久々ですね」

<彩葉ツキ>

「えっ、あのミナトトライブが拠点にしてた場所に行けるんだ!」

ツキは興奮した様子で食いついた。

<黒中曜>

「ミナトトライブ? ツキ、さっきも言ってたな」

<彩葉ツキ>

「すっごい有名なトライブだよ。XBの英雄! 彗なんか大ファンだったんだから!」

有名なトライブ名残の場所――

つまりラブリーオーシャンは、ファンにとっては聖地のようなものなのだろう。

<五反田豊>

「ラブリーオーシャンの場所は覚えています。私について来て下さい」

<彩葉ツキ>

「楽しみだなあ…! よし、行こ!」

ツキは猛烈な勢いでその場から駆け出した。

<五反田豊>

「彩葉さん、そっちではありません! 貴方、店の場所知らないでしょう!?」

<千羽つる子>

「このくだり、今朝もやりましたわよね…」