5話「ラブリーオーシャン」

<黒中曜>

「街中以上にボロボロだな…まるで爆発でもあったみたいだ」

ラブリーオーシャンの店内は、めちゃくちゃに荒れ果てていた。

叩き壊された椅子やテーブルが床に散らばり、バーカウンターも真っ二つに叩き折られている。

頭上の蛍光灯は割れ、壁紙もボロボロになっていた。

店内にはこたつの置かれた和風のスペースもあったが、そこも破壊されていた。

たたみは剥がされ、屏風は破れ、こたつテーブルは足を折られてしまっている。

<千羽つる子>

「ま、まさかカズキさん達に何かあったのでしょうか!?」

つる子が不安そうに店舗の中を見回す。しかしカズキの姿は見当たらなかった。

<彩葉ツキ>

「カズキさーん! いたら返事してー! カズキさんってばー!」

店内の奥に向かって、大声で呼びかけるツキ。

しかし、その呼びかけに応えたのはカズキではなく――

<ねこ>

「にゃーん」

<千羽つる子>

「あ、猫さんです!」

足の折られたこたつの下から姿を現したのは、灰色の猫だった。

無警戒にこちらに歩み寄ってきた猫は、ぺたんと床に腰を下ろして、ペロペロと毛繕いをし始めた。

<千羽つる子>

「なんて愛らしい猫さんなのでしょう…! ねえ猫さん、あなたのふかふかなお体を、少々撫でさせていただいてもよろしいでしょうか?」

<彩葉ツキ>

「君、頭のところだけ毛が白いんだね。まるで野球帽かぶってるみたい。

ふふ、私達と一緒にXBやる?」

猫の姿を目にした途端、つる子とツキはすっかりメロメロになっていた。

うっとりとした笑みを浮かべて、猫の丸々とした体をしきりに撫で回している。

姿の見えないカズキの事など、すっかり忘れてしまったようだ。

<彩葉ツキ>

「…ハッ! こんな事してる場合じゃなかった! ねえねえ猫さん、カズキさん達知らない?」

<ねこ>

「にゃん!」

元気よく返事をする猫。

と同時に、店舗の奥から足音が聞こえてきた。

<青山カズキ>

「騒がしいと思ったら、やっぱり君達か」

<小日向小石>

「みんな…よかった…!」

姿を現したのは、カズキと小石だった。

2人ともケガをしている様子はない。どうやら無事だったようだ。

2人の頭上にも、曜達と同じように謎の数字が浮かんでいる。

カズキの数値は『1170』、小石の数値は『860』だった。

一体何を表す数字なのかは見当もつかないが――

<彩葉ツキ>

「カズキさん! 小石くん! やっと会えたよ~」

<黒中曜>

「いるなら、どうしてすぐ出てきてくれなかったんだ?」

<青山カズキ>

「来たのが君達だっていう確証はなかったからね。自衛としては当然の事だと思うけど?」

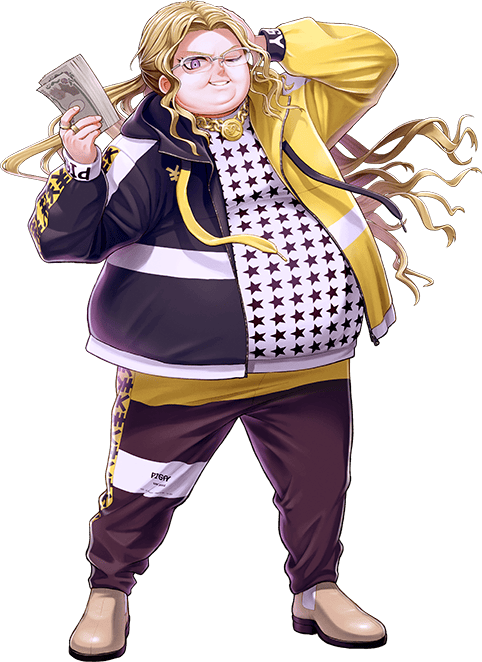

<五反田豊>

「フフ…貴方は相変わらずですね」

カズキの嫌味ったらしい物言いを聞いて、五反田が嬉しそうな笑みを浮かべた。

<青山カズキ>

「お、久しぶりだね、五反田くん。君の方は随分と面倒見がよくなったみたいだね?」

<小日向小石>

「ええと…この人は…?」

小石がカズキに紹介を求める。

<五反田豊>

「自己紹介が遅れてすみません。私は、五反田豊と申します。よろしければ、名刺交換を――」

<青山カズキ>

「挨拶はこのへんにしておこうか。ビジネスマンは時間が大事だろ?」

懐から名刺を取り出そうとした五反田を、カズキが止めた。

<五反田豊>

「ハハッ、その通りです。では、まずは現状確認です」

五反田は指で眼鏡の位置をクイッと直した。レンズの向こうの眼差しを鋭く細める。

<五反田豊>

「ミナトトライブの皆さんはどちらに? それにこの荒れよう…いったい何が?」

<青山カズキ>

「それは僕らも知りたいところさ。小石くんと一緒に来た時には、既にこの有様だったからね」

カズキは床でくつろぐ猫に目を向けた。

<青山カズキ>

「いたのはその猫…ねこまるだけ。まあ、その子もミナトトライブの一員みたいなものだけど。他のみんなに連絡しようにも、連絡先を失くしちゃってさ」

<ねこまる>

「にゃー…」

悲しそうに鳴いた猫あらため『ねこまる』の頭を、ツキが優しく撫でた。

友達と離れ離れになってしまった者同士、シンパシーを感じているのかもしれない。

<五反田豊>

「なるほど、連絡先がないのではどうしようもありませんね…」

ここで何があったのかは気になるが、ミナトトライブの現状については、いったん棚上げにするしかなさそうだ。

<黒中曜>

「それより…彗の事を見かけたんだよな?」

曜達がミナトシティに足を運ぶ事にしたのは、カズキに「彗を見かけた」と知らされたからだ。

NINEでのやり取りはゼロに妨害されてしまったが、やっと詳細を聞く事ができる。

<彩葉ツキ>

「彗はどこにいるの!? 元気なんだよね!?」

<小日向小石>

「元気では…あるかな」

<青山カズキ>

「そうだね…元気すぎるくらいだ」

ツキに聞かれて、小石とカズキはなぜか気まずそうに目を伏せた。

<彩葉ツキ>

「え…? どういう事?」

<青山カズキ>

「順を追って話そう。まず、統治ルールのことは頭に入ってるよね? それじゃ…"王様、だーれだ"」

<千羽つる子>

「え? あの、急に何を始め――」

急に呪文のような言葉を唱えたカズキに、つる子が戸惑いの声をあげた――次の瞬間。

<黒中曜>

「なんだこれ…? ランキング表?」

空中に表示されたのは、ポスターのような縦長の画面だった。

画面にはローマ字表記の名前が縦に並んでいる。

曜が画面の前に立つと、画面は自動で下から上にスクロールしていき――曜の名前が表示されたところで、スクロールは止まった。

『71097―YO KURONAKA―COMMONER』

左の数字は順位だとして、右の『COMMONER』とは一体なんだ?

確か、平民を意味する英単語だったと思うが――考えている内に画面は消えてしまった。

<青山カズキ>

「もうルールは頭に入ってると思うけど――」

<彩葉ツキ>

「ちょ、ちょっと待って! 私達、なんにもわかってないんだけど!」

こちらがルールを知っている前提で説明を始めようとしたカズキを、ツキが慌てて止めた。

<小日向小石>

「あれ? ミナトに入った時にアプリがインストールされてなかった? その中に解説動画があったはずだけど…」

<彩葉ツキ>

「あ…ほんとだ! 開いてなかったから気付かなかったよ…」

アイコンをタップしてアプリを開くと、『ミナトシティ統治ルール!』と題された動画ファイルが表示された。

ミナトシティの状況に気を取られ、すっかり見逃していたようだ。

<青山カズキ>

「呆れたね。何も知らずに街を歩くなんて…。ここまで無事に辿り着けたのはただのラッキーだよ」

<彩葉ツキ>

「だって、着いてから色々あってさ…」

溜息まじりのカズキの嫌味に、ツキがごにょごにょと言い訳を口にする。

<千羽つる子>

「過去を悔やんでも仕方ありません。早速、そのルール説明を見ていきましょう」

<青山カズキ>

「待った。その動画、嫌がらせみたいに長いんだよね。かいつまんで僕が説明するよ」

カズキは心底めんどくさそうに、ルールの解説を開始した。

<青山カズキ>

「まず統治ルールの名前は"ミナトランキングダム"

ざっくり言うとミナトシティはランク制なんだ。ここに足を踏み入れると、勝手にランクが決められる。

ランキング表が見たい時は"王様、だーれだ"って言うと出てくるよ」

カズキの声に合わせて、再びランキング表が現れた。

曜が前に立つと、画面がスクロールして曜の名前が表示された。

『71097―YO KURONAKA―COMMONER』

<青山カズキ>

「名前の左隣の数字は現在順位。名前の右隣の表記はランク。

ランクは王様、貴族、平民、貧民の4つ。もちろん、支配者たる王様はひとりだけ」

曜のランクはCOMMONER――つまり平民だ。

ランキング表に並ぶ名前のほとんどは『COMMONER』と併記されている。

プレイヤーのほとんどは平民なのだろう。

<青山カズキ>

「ただし事実上シティにいるのは上位3ランクだけ。貧民はここから"都落ち"させられるんだ」

<彩葉ツキ>

「都落ち? ミナトを追い出されるとか?」

<青山カズキ>

「…忘れちゃったかい? 統治ルールは命を賭けたゲームだよ。貧民になった人は数分間の猶予のあと…殺されてしまうんだ」

<千羽つる子>

「え…」

<五反田豊>

「シナガワに劣らない非道なルールですね…」

その瞬間、曜の脳裏をよぎったのは、無惨に殺されてしまったシナガワプリンセスホテルの支配人の姿だ。

あんなゲームが、このシティでも…。

<黒中曜>

「なら…ランクはどうやって決まるんだ?」

<青山カズキ>

「マウンティング力だよ。地位や能力や人脈、ルックスに装飾品、あらゆる手段で人を屈服させる力…。ここではそれらをまとめて、マウンティング力って呼ばれている」

<彩葉ツキ>

「あ、もしかしてさっきから頭の上に出てる数字って…」

ツキは目を上にあげ、自身の頭上に出ている数字を確認した。

<青山カズキ>

「そう、これが僕達のマウンティング力だ。相手を羨ましく思ったり思われたり…相手に憧れを抱いたり抱かれたり…

そういうのがアプリによって自動で計測されて常時、マウンティング力が増減するんだ」

<五反田豊>

「そんな事が機械で計測できるのですか? 最新のAIでもそこまでは…」

<青山カズキ>

「僕も最初はそう思ったよ。けど、ゼロの技術力は想像を超えてくるからね。

その人がもとから持つ知名度、客観的なルックスや高級な持ち物…そういったものを総合的に計測して数値化でもしているのかもね」

<小日向小石>

「実際、スタート時のマウンティング力は、そうやって決定されてるみたいだしね」

マウンティング力なんて曖昧な概念を数字に置き換えるなんて、にわかには信じがたい話だが――あのゼロのやる事だ、深く考えたところで無駄なのかもしれない。

<千羽つる子>

「ですが…もし平民でも放っておけば、都落ちする事はないんじゃないですか?」

<小日向小石>

「何もせずに放っておくと自然に数値が下がっちゃうんだ」

<五反田豊>

「なぜそんな事が? 下がった数値は誰のところへ行くんです?」

<青山カズキ>

「生きてく上で"誰とも関わらない"っていうのは難しいからね。

例えば人に会わずに食べ物を買ったとしても、それを作った人は必ずいる訳だし。

ただ食べるだけの人はマウンティング力が下がり、作った人は上がる…そういう事じゃないかな。ほら、こんな感じさ」

カズキに促されてランキング表を見ると、つい先ほどまで71097位だった曜の順位は、71156位にまで落ちていた。

<青山カズキ>

「放っておくといずれは自動的に都落ち…なかなかいやらしいルールだろ?」

<小日向小石>

「だから、みんな生き残る為に、あちこちで小さいマウントを取り合っているんだ」

ミナトシティに入った途端に曜達に絡んできた女性2人組も、マウントを取って曜達からポイントを奪うのが目的だったのだろう。

五反田が返り討ちにしてくれなかったら、もっと順位は下がっていたかもしれない。

<青山カズキ>

「あと説明しておく事はあったかな…そうだ、最後にもうひとつあった。王様になるには直接王様に挑まなければならない。ただし、ランクが貴族でないと挑めないんだ。

平民が王様に挑むと問答無用で、マウンティング力が大きく下げられる」

<五反田豊>

「随分と王ばかりに有利なルールですね…」

<青山カズキ>

「まったくだよ。けどまあ、王政なんて歴史上そういうもんじゃない? 身の程知らずな挑戦は、それだけで罪に問われる、みたいなさ」

<黒中曜>

「相変わらず一方的でムチャクチャなルールだな…こんなんでゲームになるのか?」

シナガワシティで行われていた『ゴマスリ☆クビキリ☆サバイバル』といい、統治ルールのゲーム内容はとてもフェアとは言い難い。

頂点に立つたった一人だけが圧倒的な優位を得る――そんな絶対王政のような理不尽なゲームだ。

<青山カズキ>

「こんなゲームにまともに付き合ってたら、こっちが疲れるだけだよ。だから僕達はくだらない争いに巻き込まれないよう、ここに隠れてたんだ」

<小日向小石>

「こっそり街で情報収集しながらだけどね。おかげで来たときよりだいぶマウンティング力も下がっちゃった」

<青山カズキ>

「そろそろ手を打たないとって思ってたから、合流できたのはいいタイミングだったよ」

カズキの説明のおかげで、現状がようやく理解できた。

一言でいってしまえば、じり貧の状況という事だ。

マウンティング力を競い合う『ミナトランキングダム』

このゲームを勝ち抜いていく方法を、曜達は早急に見つけ出さなければならない。

しかし、今はそれよりも――

<彩葉ツキ>

「…ねぇ、そろそろ彗の事、教えてよ! さっき元気って言ってたよね!?」

曜とツキの頭の中は、彗の事でいっぱいだった。

どうしてカズキと小石はさっきから、彗に関する情報をなかなか話してくれないのだろう――曜はその事も気になっていた。

<小日向小石>

「街で情報収集をしていた時に見かけたんだ…八雲さんを」

小石は観念したような口調で、彗について話し出した。

<彩葉ツキ>

「あれ? でも、それならなんでここにいないの? 仲間なんだし連れてくればよかったのに」

<青山カズキ>

「…ランキングのトップを見てごらん」

<彩葉ツキ>

「え…? えーっと、"王様、だーれだ"」

ツキは空中に表示されたランキング表を指でスクロールしていき、一番上にたどり着いた。そこに表示されていた名前は――

『1―SUI YAKUMO―KING』

八雲彗――

<彩葉ツキ>

「え…彗が王様!? なんで!? すごいっ!」

ツキは彗の名前を見た途端、驚きと嬉しさが入り混じったような表情を浮かべた。

曜も涙が出そうになるくらい嬉しくなった。

彗が生きている事を確認できた――ホッとして、足から力が抜けそうになったくらいだ。それに――

<黒中曜>

「彗が王様なら、きっとミナトランキングダムだってどうにでもなる!」

このゲームでは王様が圧倒的な優位を得る。

味方に王様がいるのなら、曜達の勝利の可能性はかなり高まるだろう。

これまで波乱続きだったのが嘘のように、全てが順調に回っていた。

順調のはずなのに――カズキと小石の表情はなぜか浮かなかった。

<青山カズキ>

「…それが、正直あまり喜ばしい状況じゃないんだ」

<彩葉ツキ>

「…え? なんで?」

ツキはきょとんと首を傾げた。

<青山カズキ>

「今の彼は…ミナトを力と恐怖で支配する暴君なんだ」

<黒中曜>

「…は? どういう意味だ?」

<青山カズキ>

「事実を言ってるだけだよ。僕達が見かけた時も、彗くんは玉座を狙う連中を容赦なく殺していた…」

<彩葉ツキ>

「え…」

カズキの言葉に、ツキと曜は絶句した。

彗が、人を殺していた…? 確かに彗には少し粗野なところはあるが、人を殺すような人間じゃない――

<千羽つる子>

「人違いという事は…」

<小日向小石>

「どうかな…顔はハッキリ見えなかったけど、背格好は八雲さんに似ていたと思う」

<青山カズキ>

「よくある名前でもないしね。誰かが騙っているとしても理由がない」

ランキングに表示された名前、カズキと小石の目撃証言。

全ての証拠が、王様が彗本人であることを示していた。

でも、ツキはそれでも納得がいかない様子だった。

<彩葉ツキ>

「嘘だよ! 彗が人殺しなんてするはずない。ニセモノに決まってるよ!」

<青山カズキ>

「ニセモノの可能性がない訳じゃないけどさ。現時点では確かめようがないよ」

<彩葉ツキ>

「なら…私、会いに行くよ! 見れば絶対、ニセモノだってわかるし!」

<青山カズキ>

「それは危険だ。ここにいる全員が平民だから、勝負とみなされれば、即都落ちの可能性がある」

王様に勝負を挑む事ができるのは貴族のみだ。

このルールがある限り、平民である曜達は王様に近付く事すらリスクになる。

<彩葉ツキ>

「でも…それでも私は確かめに行きたいよ…その彗が、ニセモノだって…」

<青山カズキ>

「…曜くんは? 君も王様の彗くんは、ニセモノだって思う?」

カズキに話を向けられて、曜は彗について考える。

曜の中に、彗に関する記憶はほとんどゼロと言っていい。

覚えているのは、 あの空中要塞で共に過ごした数時間分の記憶だけだ。それでも――

<黒中曜>

「まだ記憶は確かじゃないけど…どこかに彗との記憶があるのは感じるんだ。だからわかる…彗はいい奴だって」

記憶はないが、彗が優しい奴なのは知っている。

記憶はないが、彗が人を殺すような奴じゃないのは知っている。

<黒中曜>

「彗が人殺しなんて…するはずない。王様の彗はニセモノだ…それを確かめに行こう」

<彩葉ツキ>

「曜…!」

<青山カズキ>

「はあ…思い出を大事にしすぎるのもどうかとは思うよ…?」

曜の返答を聞いて、カズキは呆れたように頭をかいた。

<青山カズキ>

「わかった。なら一度、会いに行こう。ただし、遠くから見るだけだ。まずはそれで判断してくれ。いいね?」

<黒中曜>

「…わかった。ツキもそれでいいだろ」

<彩葉ツキ>

「うん…」

<青山カズキ>

「決まりだ。前に彗くんを見かけたのはアザブ十一番だ。とりあえず、そこに行ってみよう」